如果你随手捡起一个四面体形状的小玩具,扔到桌子上,它会落在哪一面?多数人可能会觉得这是个无聊的问题:不就是随机的吗?但数学家的脑回路和我们不太一样,他们会继续追问:

有没有可能造出一种四面体,它不论你怎么扔,总是落在同一面上?

这不是“加重底部”的那种不倒翁玩具吗?你可能会这样想。没错,圆形的不倒翁通过重心调整可以做到“永远翻回原位”。但如果我们不使用圆滑的曲面,只用最原始的平面+棱角——也就是数学中所谓的多面体,还能做到这点吗?

这就变成了一个真正有挑战的问题:有没有可能造出一个由硬质材料构成的四面体,它只能在某一个面上稳定下来?

60年前,传奇数学家约翰·康威(John Conway)曾提出过这个问题,并表示直觉上觉得答案是“有可能”。但直到他去世,也没人能真正造出这样的物体。

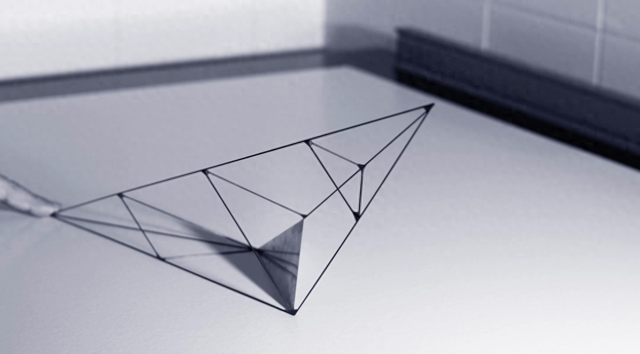

一个四面体,四个面,四种可能落点。你得想办法让它的几何结构和重量分布如此精妙,以至于其他三个面一旦接触地面,都会自动“翻”到那个唯一的面上。这个问题乍一看像是玩具设计,却牵扯到几何结构、物理稳定性、质心位置、材料密度等多种因素的高度耦合。

它简单得像个脑筋急转弯,又复杂得像一个时代的未解之谜。

而如今,这个问题终于被解开了。不是靠复杂的方程,而是靠直觉、算法,还有几滴精密胶水。

从柏拉图到康威,形状中的大问题

公元前四世纪,哲学家柏拉图提出了一个如今看来带着神秘色彩的构想:他认为宇宙是由五种几何体构成的,每一种都象征着一种基本元素——火、土、水、气与宇宙以太。支撑他这个宇宙观的,是五种完美的三维形状,后世称为柏拉图立体(Platonic solids):四面体、六面体(立方体)、八面体、十二面体和二十面体。

其中,四面体是最简单的一种:四个完全相同的等边三角形面,每个顶点连接三个面。它是“纯粹几何”的开端,也是所有三维多面体中的最小单位。这种极简之美使它自古便成为几何学探索的起点,数学家对它的兴趣,跨越了两千多年,至今未减。

然而,四面体的简单外形背后,隐藏着意想不到的复杂性。比如:如果你拿一堆完全相同的正四面体,能不能像堆积木那样,把它们紧密地填满一个空间?这个问题直到21世纪还未彻底解决。

又比如:能不能把一个任意形状的四面体切成若干块,再重新拼成一个正方体?这个看似动手能力的问题,实则触及到了体积保持与空间重构的深层规则。

在这样的问题谱系中,还有一个更加微妙却长期被忽视的问题:一个四面体可以“稳定”地站在几个面上?

这个问题真正进入数学家的视野,是在1966年。当时,两位极富创意的数学家——约翰·康威(John Conway)与理查德·盖伊(Richard Guy)——开始研究多面体的“平衡状态”问题。他们并不满足于研究四面体的体积、角度、堆砌方式,而是开始问一些“姿势”层面的问题:如果把一个四面体随意放在桌子上,它会如何落地?会在哪一面停下来?有没有可能设计一种形状,让它只能停在一个特定的面?

他们最初限定了条件:材料必须是均匀分布的,即质量密度在整个形状中处处一致。他们证明,在这种限制下,是不可能实现“单稳态”的四面体的——它一定会有至少两个或以上的稳定面。

这个负面结果本应使得问题就此封尘,但数学的魅力正在于此:一旦你放宽某个限制,整个世界就重新开放了。

康威留下了一个更大胆的问题:“如果我们允许材料的密度不均匀,是不是就有可能造出一个只能稳定在某一个面上的四面体?”

这个问题没有被正式发表,也没有留下任何手稿证明。它像是康威在无数脑洞之间随口一提,却在少数几位后来者心中埋下了种子。它既不宏大,也不炫技,甚至不需要高等数学,却精准地击中了几何世界的一块盲区。

有时候,真正重要的问题,并不是那些看上去伟大的,而是那些令人困惑的小问题,在悄悄挑战你对“简单”二字的理解。

Gömböc:数学界的“不倒翁”

在日常生活中,我们都见过那种可爱的“不倒翁”:不论从哪个方向推它,它总会晃晃悠悠地站回一个固定的位置。这种玩具的原理说来简单——底部加了重物,使得重心极低,因此总能自动翻回原位。可你有没有想过一个问题:有没有一种刚性几何形状,不依靠任何外部配重,光靠自身结构,就能做到类似“不倒翁”的行为?

这个看似童趣的问题,在数学界却引发了一场真正意义上的“结构革命”。

2006年,匈牙利布达佩斯科技大学的数学家Gábor Domokos,联手工程学者Péter Várkonyi,成功设计并构造出一种神奇的三维形状——Gömböc(音:贡博茨)。这个名字源于一种匈牙利的圆滚滚食物,但它的数学性质远比名字更“硬核”:它是第一个已知的均质、凸的三维物体,只能在一个点上稳定平衡,在另一个点上不稳定平衡,其余任何位置都会自动翻转。

用更专业的语言来说,Gömböc 是一个mono-monostatic 体:一稳定、一不稳定、无其他中间态。

这听起来不可思议,但确实存在。在此之前,数学家普遍认为这样的物体几乎不可能出现,因为它必须同时满足以下几个苛刻条件:

整体质量均匀分布,不能靠内部加重作弊;

整体是凸体,没有凹陷或内部空腔;

结构要在拓扑上保持连续和平滑;

只能有一个稳定和平衡点,且不能有多余的“假平衡”状态。

Gömböc 的发现不仅是一种数学上的突破,更是一种物理与几何边界的重新界定。它打破了人们对物体“稳定性”的直觉设限:原来不靠配重、不靠刻意凹槽,只靠形状本身的“几何布设”,就能引导物体的动态趋向于某个确定姿态。

这个形状的出现,也迅速引发了其他领域的关注。生物学家注意到,某些乌龟的背壳形状非常接近 Gömböc,这或许是它们能够在翻覆后自己翻回来的自然选择结果;在工程领域,Gömböc 激发了关于“自动复位结构”的新构想,譬如地震中能自己回正的建筑构件、或自动扶正的深海探测器。

更重要的是,Gömböc 提出了一个新的数学问题:既然“圆滑”的形状可以做到单稳态,那么有没有可能,多面体——那些棱角分明、面数有限的形状,也能做到这一点?

这是 Domokos 心中的一个未解梦魇。他清楚,Gömböc 虽然美妙,但它依赖的是连续曲面的调和,而多面体的几何世界,是离散的、断裂的、无法轻易“平滑处理”。可也正因为这样,问题才更有趣:单稳态,是Gömböc的专利,还是形状世界的普遍可能?

这时,他开始回忆起康威提出的那个被遗忘了几十年的小问题。而这,便成为另一段探索的起点。

AI + 手工:学生找到的“魔法坐标”

2010年代末,布达佩斯科技大学的教室里,坐着一个沉默寡言的年轻人。他不是数学系的,也没有发表过什么论文。Gergő Almádi,一名建筑专业的本科生,只是因为对结构感兴趣,选修了一门力学课,授课老师叫做Gábor Domokos。

这门课看起来平平无奇,却悄然点燃了一个几何学爆点。

课程结束时,Domokos留了一个特别的项目作业:设计一个算法,用来探索“四面体落在哪面”的问题。他没有多讲,只是鼓励学生用程序试试看。对大多数人来说,这只是个附加练习,但对 Almádi 来说,却像是一个暗门:既然现实中的物体会“翻身”,能不能用计算机来反推哪些形状具有这种特性?

他开始编程。不同于传统的数学证明方式,Almádi采取了穷举 + 几何规则 + 模拟重心的组合手法。他的程序在虚拟空间中快速生成各种略微“扭曲”的四面体形状,逐一测试:每次改变边长、角度、质量分布,然后模拟形状从各个面落地后的动态行为。

这个过程就像在黑夜里摸宝,绝大多数模型都“不稳定”得一塌糊涂:要么能站稳好几个面,要么干脆四仰八叉。但 Almádi 并不气馁。程序日复一日地跑着,坐标数据如雪崩般滚来。

直到某一天,屏幕上出现了一个奇怪的例子:四个顶点的三维坐标构成了一个异形四面体,当它在特定重心分布下,总会最终“翻滚”到同一面,无一例外。

换句话说,这个形状在理论上达到了“单稳态”。

他激动地把结果发给了 Domokos。后者一看数据,几乎立刻意识到,这不是偶然,而是几十年前康威猜想的一个潜在实证。这个年轻人,居然在没有预设公式、没有传统工具的情况下,用暴力算法找到了一种前所未有的几何构型。

坐标已经找到——每个点在三维空间的位置都明确无误。下一步,就是要回答一个更有挑战性的问题:

这个形状,只是数学模型里的理想体,还是可以被真实制造出来?

不过,哪怕抛开实体构造的问题,仅从算法角度,Almádi 的突破已经非同寻常。因为他不仅找到了一个解,还为后续研究指出了一个新的探索方向:

——有没有更多的“单稳态四面体”?它们是否拥有某些共同几何特征?能不能反过来,从这些特征出发,缩小搜索范围?

这不再是一个人在电脑前孤独敲代码的问题,而是牵动整个形状理论的重构提案。从一组神奇的坐标开始,一场几何新探索,悄然展开。

造出来了!但为什么这么难

纸上谈兵是轻松的。坐标有了,重心位置精确,仿真模拟显示——它会翻滚到某一面,然后稳定不动。听起来,只要照着三维模型打印出来,不就大功告成了?

现实却狠狠泼了一桶冷水。

要让一个几何形状只落在一个面上稳定,容不得任何一点偏差*哪怕是一根棱线轻微翘起,哪怕一面略微变形,哪怕一滴胶水的位置偏了,它就会在别的面上“卡住”,彻底失去单稳态特性。

这是一个精度要求高到近乎偏执的工程问题。

数学家 Gábor Domokos 和学生们最初按坐标打印出一个模型时,它根本不能如愿翻转。他们以为哪里算法出了错,又检查了一遍遍公式、模拟、数据。直到某一天,一位工程师无意中发现:模型某一顶点处,有一小坨胶水多涂了一点点。那点胶水虽然只有几克重,却悄悄移动了整个结构的质心,最终导致它落在错误的面上“僵住”。

那一刻,他们终于意识到:这不是模型错了,而是“太真实”了。

于是,新的工程挑战展开:

材料选择必须极端轻与极端重巧妙搭配。结构主体选用中空碳纤维壳,尽可能减少自身重量;

配重部分选用碳化钨(tungsten carbide),一种比铅还重的金属,来构建内部的“引力核心”;

每一面粘合时使用的胶水量都要精确计量,连涂抹的位置也必须记录;

整体模型的误差控制在0.1克以内、0.1毫米以内。

他们联系了一家位于匈牙利的精密制造公司,展开了漫长的试制过程。每一次失败都伴随着某个看不见的小问题:一个连接处的微弯,一块板材受力不均,一道表面粗糙度超限。这些“非数学”的因素,统统成了拦路虎。

期间甚至发生过“全套已制完,最后不动”的惨剧。一整块材料报废,只因模型在运输中略受压迫,导致某一内角稍有变化。

最终,经过数月反复打磨与调整,他们做出了一件看似平平无奇的小物体——四面体,50厘米长,120克重,外壳轻盈如羽,内部沉稳如铁。

然后,他们将它轻轻放在任意一面上。

它缓缓摇晃两下,翻身。

停住。

总是停在那同一个面上。

在那一刻,数十年的直觉、猜想、坐标、编程与工程,全部凝固成了一个动作:一个形状自己选定了自己的姿势。

60年后,康威的直觉终于被验证

1966年,约翰·康威在纸上一笔写下了那个问题:“是否存在只能落在一个面上的四面体?”他没有留下正式的论文,没有建模、没有公式,甚至也许没打算真的解它。他只是轻轻地把这个念头丢进了时间的水面。

半个多世纪后,这个念头终于泛起了回响。

今天的数学,正在与AI、超几何、多维空间打交道。可有时候,我们还是会被一块能“翻身”的小东西打动。它不依靠神秘的算法,不涉及复杂的拓扑,只是靠结构本身,说了一句:

我选择站在这里。

这是数学之美的另一种形式——不是远离现实的抽象,而是深植现实的精确。不是向外征服,而是向内沉思。

如果康威还在,我们或许可以把这个小小的四面体放在他书桌上,然后看着他推了推它——

它翻了一圈,又翻了一圈。

最后,稳稳地停了下来。

仁信配资-正规配资官网-股票可以杠杆-正规配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。